2025年4月5日(土) ~ 2025年5月4日(日·祝) まで福岡三越・三越ギャラリーで開催されている

大型展覧会「DESIGNS永野護デザイン展」に行ってきました!

2024年2月に所沢(埼玉)から始まった本展覧会は、名古屋、大阪を経て、2025年4月からは4会場目となる福岡で開催されています。

音声ガイド(イヤホン必須!データ通信量には注意しましょう)

展覧会では、川村万梨阿さんのナレーションによる解説を聞くことができます。価格は¥900(税込)。

音声ガイドは、機器の貸出ではなく、ご自身のスマートフォンにチェックイン用の二次元コードを読み込ませて利用します。

音声ガイドのメリットは、手持ちのスマートフォンで手軽に利用できる、利用期限が(チェックイン後、)3時間あるので、会場を離れても期限内であれば何回でも聞けることです。

何より、川村万梨阿さんの解説が聞けることが最高のメリットであることは言うまでもありません!

デメリットは、イヤホンは自分で用意しないといけないこと、会場内にWifi環境がないため、データ通信量が発生することには注意が必要です。

展示内容

『DESIGNS永野護デザイン展』の展示内容は、大きくわけて、2つのブロックで構成されています。

- 商業デビュー前作品〜サンライズ所属時代〜『ブレンパワード』、『シェルブリット』etc.

- 『ファイブスター物語』〜『花の詩女 ゴティックメード』

『ファイブスター物語』関連以外の展示物は、撮影禁止エリアとなっていました。

永野護が商業デビュー前に制作した作品

- 「デス・アンカー」(1982年制作)

- 若き日の永野氏が、PARCO主催の「第3回日本グラフィック展」に応募するために制作。その後、SF雑誌「スターログ」主催の「国際SFアート大賞」に応募した結果、予選を通過。「月刊スターログ」の裏表紙を飾ることになった”永野護の原点”ともいえる原画を、直接見ることができます。

のちの『ファイブスター物語』に通じる造形美と、”オペラカラー”と言われる鮮やかなピンクとブルーの色使いは、学生時代の作品とは思えない、まさにセンスのかたまりです。

- 艦艇・メカ・コスチュームのラフスケッチ(1983年制作)

- 永野氏が、「日本サンライズ(現バンダイナムコフィルムワークス)」初のデザイナーとして採用されるきっかけとなったラフスケッチ。

ラフスケッチのデザインは、「スーパーデストロイヤー」(艦艇)、「エルマ・ショッカー」(宇宙戦闘機)、「アイアンホース」(バイク)、「ヘルメット等」のコスチューム、「空母級ブリッジのオペレーションモジュール」など多岐に渡る。

超長身のレーザー砲、緻密な描写、説得力のある設定が随所に書き込まれており、永野氏のデザインスタイルが、この時点で既に確立されていることに驚愕します。

これらのラフスケッチを、日本サンライズの植田益朗プロデューサー(当時)に見せたところ、永野氏を日本サンライズのデザイナーとして採用。

あとにもさきにも、サンライズがクリエイターを自社の社員として採用したのは、永野氏だけです。

以後、永野氏はデザイナーとして様々な作品に関わっていきます。

永野護のデザインワークス(日本サンライズ編)

銀河漂流バイファム

- 「地球側RV アイデア稿A」、「パペットファイター」設定画(1983年制作)

- ロボットのデザイン経験が浅かった永野氏が、大河原邦男氏が描いた地球側RV(ラウンドバーニアン)のデザイン画をトレースし、新たな意匠を加えたRVのラフデザインのアイデア稿。

宇宙戦闘機「パペットファイター」は、劇中に登場する永野氏がデザインした初のメカです。

巨神ゴーグ

- 「ダイノソア」、「攻撃ヘリ バッソー」設定画(1983年制作)

永野護のデザインワークス(富野由悠季監督作品編)

聖戦士ダンバイン

- 「オーラバトラー変形前 アイデア稿」(1983年制作)

- 展覧会「富野由悠季の世界」(2017〜2022年)で展示された、幻の”永野版ビルバイン”のアイデア稿。オーラバトラー形態、及び飛行形態への変形プロセスが解説されています。

- 「グルビデンス アイデア稿」(1995年制作)

- 永野氏が、アイデア稿としてデザインしたオーラバトラーのラフスケッチ。

「今いちダンバインで面白くないですが…(原文ママ)」と、

ラフ稿の各所に、永野氏が書き記した設定やコメントが残されている。当時の永野氏の心境を垣間見ることができます。

重戦機エルガイム

2024年に40周年を迎えた『重戦機エルガイム』。

当時、日本サンライズ入社1年目の永野氏がキャラクターとメカの両方のメインデザインを担当しました。永野護の才能が、広く知れ渡るきっかけとなった記念碑的作品です。

- 「Blue & White」、「SUNSET」、「オージェ&ネイ・モー・ハン」

- 「ザテレビジョン別冊 重戦機エルガイム」の表紙に掲載されたイラスト。

・「Blue & White」(エルガイム&ファティマ)(1984年制作)

・「SUNSET」(エルガイムMk-II)(1985年制作)

・「オージェ&ネイ・モー・ハン」(1987年制作)

これらを見るだけでも、本展覧会を訪れる価値ありの美麗イラスト。

展示会場のBGMに、♪『エルガイム -Time for L-GAIM-/風のノー・リプライ』が流れるのがまた心地よい。永野氏の作品を見ながら、エルガイムの世界に没入できます。

- メインキャラクター設定画(1983年制作)

- ・「ダバ」、「アム」、「キャオ」、「レッシー」、「ギャブレー」など主要キャラの設定画。

- HM(ヘビーメタル)デザイン案「ALON」、「BASHU」、「auge」、「エルガイムMk-Ⅱ」(1983〜1984年制作)

- ・「エルガイム」、「バッシュ」、「オージェ」、「エルガイムMk-Ⅱ」の初期デザイン稿。

・「エルガイム」、「エルガイムMk-Ⅱ」のムーバブル・フレームの設定画。

・「エルガイムMk-Ⅱ」の変形プロセスを解説した設定画。

機動戦士Zガンダム

永野氏は、「デザインワークス」として本作に参加。永野氏が生み出したデザインは、MS(モビルスーツ)「リック・ディアス」、「ハンブラビ」、「キュベレイ」やエゥーゴの旗艦「アーガマ」、リニアシートや全天周モニターなどのコクピット周辺のメカ・インターフェース、パイロットスーツなど多岐に渡ります。永野氏のアイデア稿を基に、大河原邦男氏や藤田一巳氏がクリンナップしてMSをデザインする手法も取られていました。

- 「Zガンダム主役機 アイデア稿」(1984年制作)

- 胴体と脚部は百式、腕はリック・ディアスの意匠をもつ、Zガンダム主役機のアイデア稿。

- 「エプシィガンダム」(1985年制作)

- 前述の「Zガンダム主役機」のアイデア稿から、頭部や肩の形状が、「ガンダムMk-Ⅱ」に近づいたデザイン。小説版『機動戦士Zガンダム 第一部カミーユビダン』の表紙イラストに掲載。

- 「小説版ゼータガンダム&デルタG」(1984年制作)

- 小説版『機動戦士Zガンダム』の扉絵に掲載。「デルタG(ガンダム)」は、「ガンダムMk-Ⅱ」と同様に頭部にバルカン・ポッドが装備されています。

- 「ハンブラビ」、「キュベレイ」、「強襲宇宙巡洋艦アーガマ」(1984〜1985年制作)

- ・「ハンブラビ」の設定画

・「キュベレイ」の設定画

・「強襲宇宙巡洋艦アーガマ」の設定画

・「パイロット用ノーマルスーツ」のラフスケッチ

機動戦士ガンダムZZ

永野氏は当初、メインのメカニックデザイナーとして起用され、モビルスーツのラフスケッチを制作するも、降板することになり、幻のデザインとなる。ネオ・ジオンのモビルスーツのデザイン稿は、シルエットだけでも判別できる特徴的な意匠を持つデザインが多い。

- 「トランサーα(ZZガンダム初期案)」(1985年制作)

- 永野氏が、ラフスケッチに「ガンダムだよ(原文ママ)」と書き記していることからもわかるように、既存のガンダムのイメージを覆すデザイン。MA形態のアイデア稿も出展されている。

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

メインのメカニックデザイナーとして、モビルスーツのラフスケッチを制作するも、『ガンダムZZ』と同様に降板。幻のデザインとなる。

- 「Hi Sガンダム アイデア稿」(1986年制作)

- 当時、富野由悠季監督による『逆襲のシャア』の絵コンテには、アムロが駆るガンダムを「Hi-S(ハイエス)ガンダム」と呼称しています。永野氏が初期案としてデザインした「Hi-Sガンダム」は、「νガンダム」とは全く異なり、スタイルはシャープで細身、直線的でスタイリッシュなシルエット。既存のガンダムタイプの頭部とは異なる意匠で、大型シールドを装備しているのが特徴です。

- 「Zガンダム アイデア稿」(1986年制作)

- 「リ・ガズィ」のルーツとなった、永野氏が描いた初期案の”Zガンダム的モビルスーツ”。背中に大型ブースター(兼武装パーツ)を背負っていて、これが「リ・ガズィ」のBWS(バック・ウェポン・システム)の元になった。

- 「ナイチンゲール(ZAC)アイデア稿」(1986年制作)

- 「サザビー」の初期アイデア稿として、永野氏が描いた幻のデザイン。

この永野案は、のちに「ナイチンゲール」(小説版『ベルトーチカ・チルドレン』などに登場)のデザインにも間接的に影響を与えたとされます。スタイルは、禍々しくて異形感が強く、マッシブなボディバランス。

月刊ニュータイプ、ガンダムエース誌上に掲載された描き下ろしイラスト

- 「タイプ100、リック・ディアス、ハンブラビ、ハンマ・ハンマ(セル画)」(1993年制作)

- 「月刊ニュータイプ」の付録ポスターの描き下ろしイラスト。

- 「キュベレイ」、「ガルバルディ」、「リック・ディアス」、「ハチカ」(2005年制作)

- 「ガンダムエース」に掲載された描き下ろしイラスト。

「ハチカ」は、永野氏が『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』制作初期にネオ・ジオン側の量産型モビルスーツとしてデザインした、幻のデザイン案のひとつです。

ブレンパワード〜従来の”ロボットもの”の概念を覆したデザイン〜

1998年、永野氏は富野由悠季監督と再びタッグを組み、いのまたむつみ氏と連名でメインデザインとして参加。主にメカのデザインと基本設定を担当。

ブレンをはじめ、劇中に登場する「アンチボディ」は、単なるメカではなく、「オーガニック・マシン(半生命体)」として、有機的な特徴を持っています。人体でいう関節や筋肉のような役割を果たす、”駆動筋”と呼ばれる構造の概念や、「アンチボディ」のリバイバル(出現)のイメージは、従来のロボットものとは一線を画すデザインです。

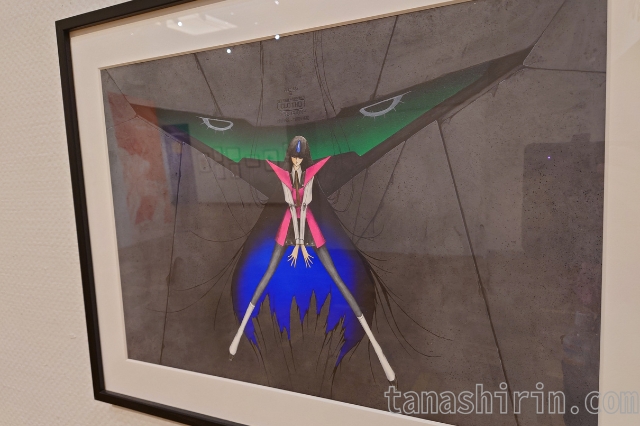

- 「ネリーブレン(セル画)」(1997年制作)

- 「月刊ニュータイプ」の表紙、及び『ブレンパワード』のOPにも使用されたイラスト。ブレンの胴体に”比瑪”の名が刻印されているが、ブレンの形状はネリーブレンのもの。

- 「ブレンパワード初期案1」(1996年制作)

- ブレンのデザインイメージのたたき台として描いたラフスケッチ。ブレンの内部構造には、「マッスルセルロースもしくはマッスルファイバー(筋肉)(原文ママ)」と、人体の筋肉を模した設定が記されている。コクピットの位置については、「コクピットは完全に子宮となる イメージではなく本当に子宮 コクピットは胎児の位置 胎盤(原文ママ)」と、のちに決定稿となる設定が、この時点で盛り込まれていたことがわかります。

- 「ブレンパワード」設定画、「ブレンパワードの作画指示」etc.(1997年制作)

- ブレンは、従来のロボットものとは概念が異なる設定です。作画スタッフに向けた”作画指示”や、リバイバル(出現)のプロセスなど、制作スタッフに概念を共有するための作られた資料が多数展示されていました。永野氏による緻密な描写と設定が記されています。

・「ブレンパワード作画指示」

・「オーガニック・ビットマップ・イージー」

・「ブレンパワード アップ参考図」

・「ブレン駆動筋SYSTEM大図解」

・「ブレン下半身駆動筋SYSTEM」

永野護のデザインワークス(非サンライズ作品編)

シェルブリット

『シェルブリット』は、1999年に永野氏が、『セーラームーン』のシリーズ演出や『少女革命ウテナ』の総監督として知られる幾原邦彦氏と夢のタッグを組んだ作品。幾原氏はストーリーを担当、永野氏はキャラクター&メカニックデザインを担当。

フール・フォー・ザ・シティ

「月刊ニュータイプ」創刊号(1985年)から1年間連載された永野氏の漫画第1作。

ゲームキャラクターetc.

”ゲーム好き”として知られる永野氏は、様々なゲーム作品のデザインにも携わっている。

- 永野護が携わったゲーム作品

- ・『エアーズアドベンチャー』(セガサターン用ゲームソフト)美術監督

・『鉄拳』シリーズ エクストラコスチュームのデザイン

・『パンツァーフロント』 架空戦車E-79のデザイン

・『ファンタシースターオンライン2』

・『ソウルキャリバー』

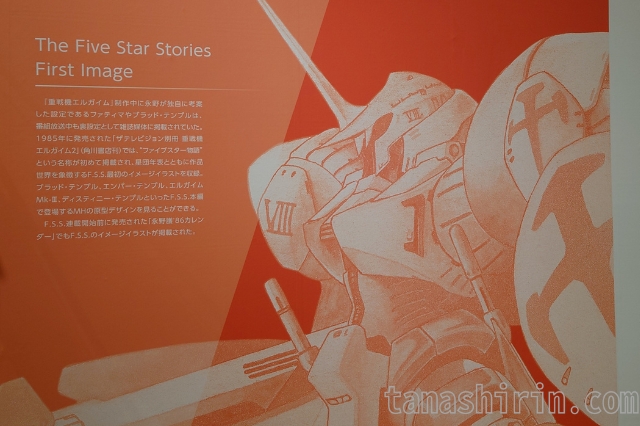

The Five Star Stories First Image

「ザテレビジョン別冊 重戦機エルガイム2」に掲載された『ファイブスター物語』の最初のイメージイラスト。『ファイブスター物語』以降の展示物は撮影可でした。

The Five Star Stories(ファイブスター物語)

『ファイブスター物語』カバーイラストの原画

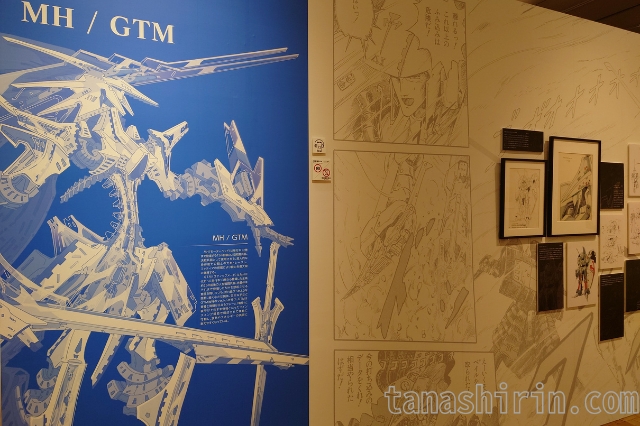

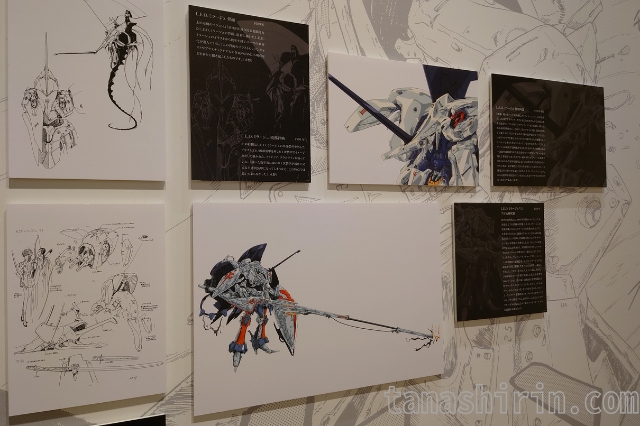

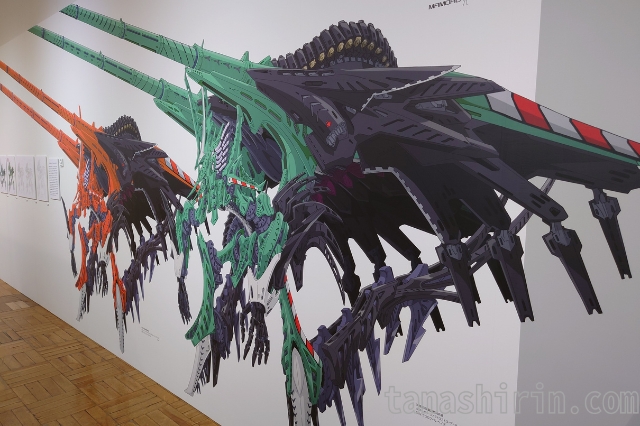

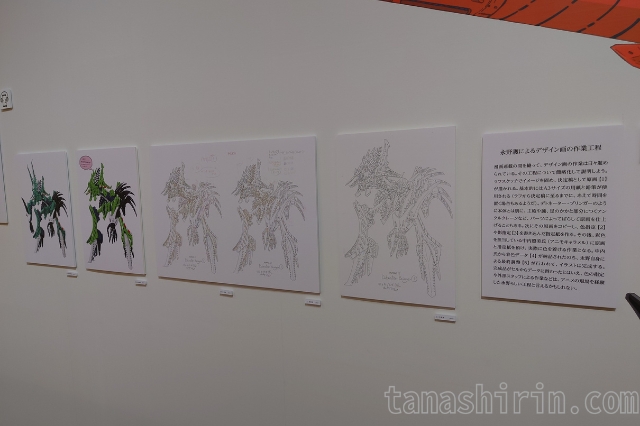

MH(モーターヘッド)/GTM(ゴティックメード)

Character(キャラクター)

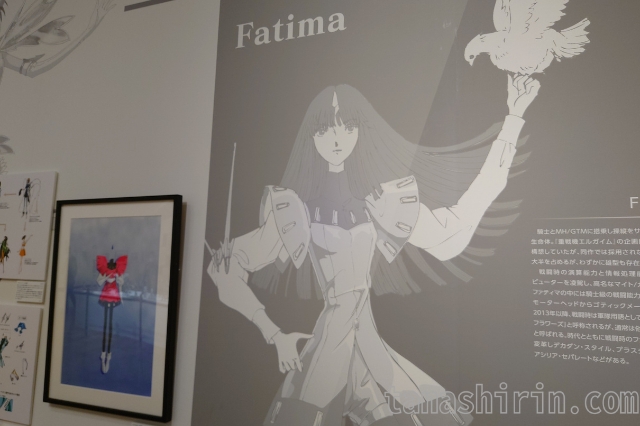

Fatima(ファティマ)

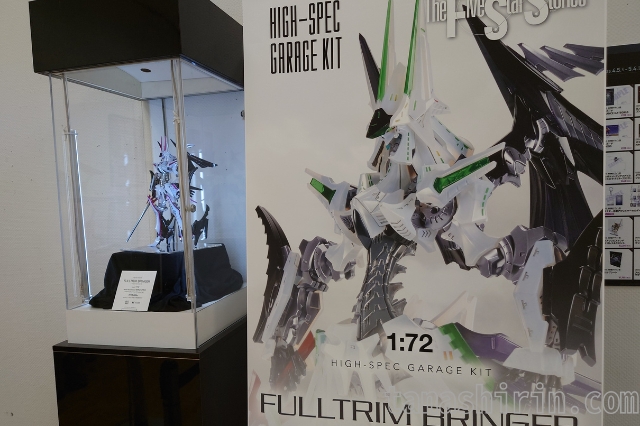

『ファイブスター物語』立体商品の展示

(右)ボークス 1/72スケール グリット・ブリンガー =ボォス 3070=

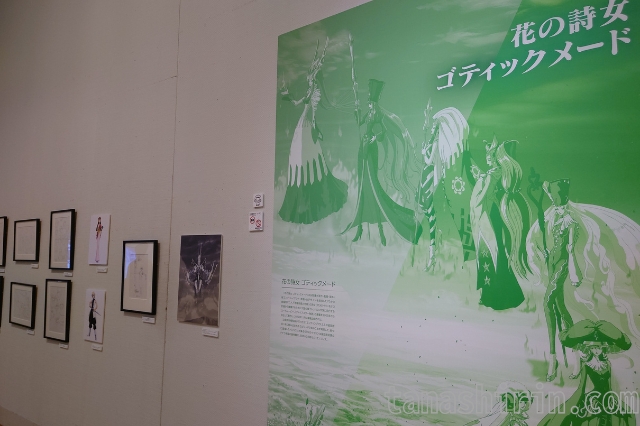

花の詩女 ゴティックメード

ファイブスター物語の最新デザイン

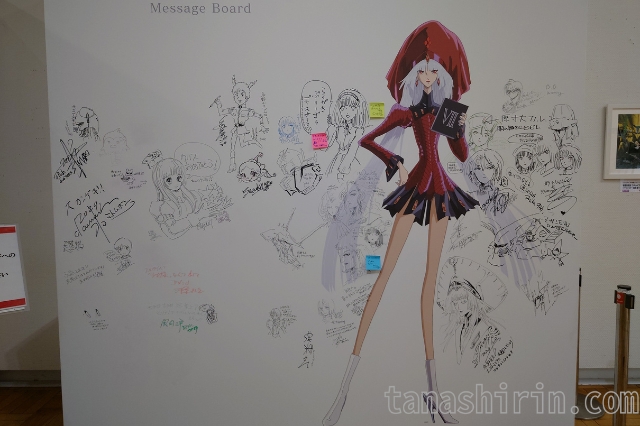

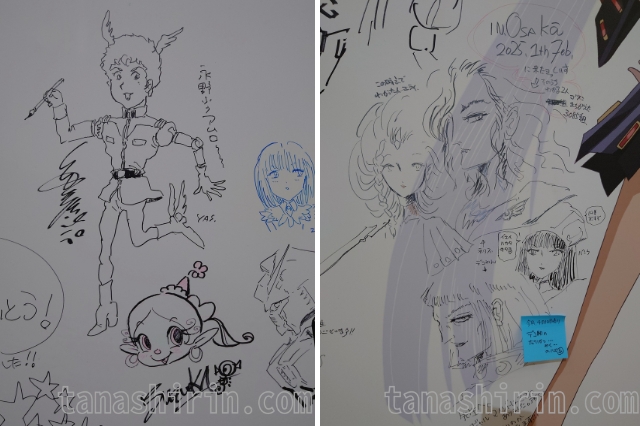

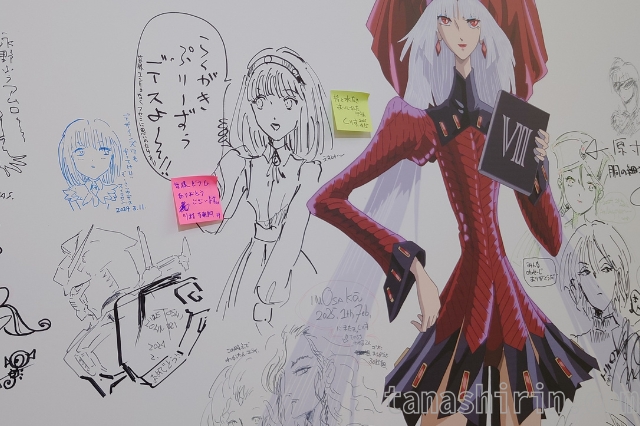

Message Board(クリエイターによるメッセージボード)

メッセージボードには、

「イエイ ハカタキタヨ」と

永野護氏が描いたバシクがいます。

物販エリア

所要時間

所要時間は、物販も含めて3時間くらいで完走しました。永野護氏の美麗なイラストと解説を見ているうちに、どんどん時間が過ぎていき、『ファイブスター物語』の立体物も最高すぎて、ここでも時間を忘れて見とれてしまいました。

まとめ

『永野護デザイン展』一言で言うと「最高でした!」

永野護さんの才能の波動を浴びて、語彙力を失ってます…。

本展は、『Zガンダム』、『逆襲のシャア』に通じる幻のデザイン画だけでなく、『エルガイム』から『ファイブスター物語』の原型とも言える”永野護デザインの変遷”を体感できます。美術的・思想的に昇華される前の“FSSの原点”と、尚も進化を続ける”FSSの現在”がここにあります!

こんな貴重な機会は滅多にありません。1980年代のロボットアニメファンの方にも、ぜひ見てほしい展覧会です。